ARCHITECTURES MATERIELLE ET SYSTEMES D’EXPLOITATION

Traitement automatique de l’information

I La machine de

Turing : un modèle théorique automatisant tout ce qui est calculable.

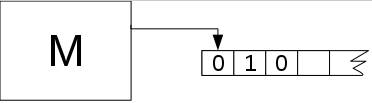

Une machine de Turing est un automate imaginaire muni d’un seul programme M (sous la forme d’une table de transition entre états) et pouvant lire et écrire des caractères sur un ruban d’une longueur illimitée.

Ses défauts :

· si elle était réalisée physiquement, elle serait très lente, car le niveau très élémentaire de ses opérations entraîne une expression extrêmement longue des algorithmes les plus simples.

· Il faudrait une machine pour chaque type de calcul.

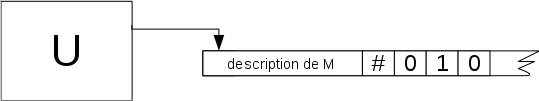

Pour éviter la multiplication de machines de Turing pour réaliser des opérations multiples ou complexes M, M’, M’’… Turing imagine la machine universelle, qui reproduit le fonctionnement de sa machine sur le ruban lui-même.

Tout algorithme (procédé systématique de calcul) peut être réalisé par une machine de Turing : c’est la « thèse de Church-Turing », du nom des deux mathématiciens Alonzo Church et Alan Turing. Cette thèse de 1936 est indémontrable par essence en l’absence précisément d’une définition formelle d’un algorithme, mais elle n’est pas contredite à ce jour.

Ainsi les programmes deviennent des données comme les autres.

Une machine de Turing est un instrument purement conceptuel.

Une contribution cruciale d’Alan Turing est la preuve de l’existence d’une machine de Turing dite « universelle ». Si on fournit à cette dernière la table de transition d’une machine de Turing particulière, autrement dit le programme d’un algorithme, elle est capable de reproduire le fonctionnement de cette machine, donc d’exécuter le programme en question.

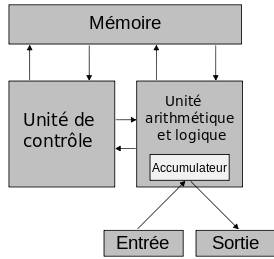

II Architecture de

Von Neumann : la réalisation concrète d’une machine universelle.

Il faut attendre 1945 pour qu’une machine universelle utilisant ces principes soit construite. On la doit à John Von Neumann. Dans ce modèle le stockage en mémoire et le processeur sont clairement distincts.

L'ENIAC (acronyme de l'expression anglaise Electronic Numerical Integrator And Computer), est en 1945 le premier ordinateur entièrement électronique construit pour être Turing-complet. Il peut être reprogrammé pour résoudre, en principe, tous les problèmes calculatoires.

Cette architecture se retrouve encore aujourd’hui dans nos PC, smartphones, tablettes…

Se pose la question de la stabilité d’un système où les programmes, traités comme des données sont parfois modifiés et placés en mémoire.

III Le système

d’exploitation

La stabilité d’un tel système est assurée par la création

d’un système d’exploitation, qui est un ensemble de

programmes qui dirige l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des

logiciels applicatifs.

Le système

d’exploitation est l’intermédiaire entre les ressources et le processeur, il gère en particulier les actions lancées simultanément, grâce

à l’horloge qui chaque milliseconde hiérarchise les tâches à accomplir.

Il est devenu indispensable, en

particulier depuis les ordinateurs multi utilisateurs, afin de :

·

Filtrer les

utilisateurs

·

Gérer les droits des

utilisateurs

·

Protéger le service ou

l’utilisateur

Un autre aspect du système d’exploitation est la gestion

de la mémoire. Il permet de savoir à quels endroits sont stockées physiquement les

informations sur le disque dur sous forme de polarités.

En effet, il organise la mémoire en plusieurs

millions de secteurs de 512 octects ou de kio .

On peut donc écrire des nombres compris entre 0 et 232768-1 dans un

secteur (32768=24*1024).

Les informations sont dans un ou plusieurs secteurs.

Cependant si des informations avaient des tailles inférieures à 4ko, en écrire

une par secteur gâcherait de l’espace. C’est pourquoi dans chacun de ces

secteurs, une partie est réservée à la façon dont est organisée

le secteur. Ainsi on peut juxtaposer plusieurs petites informations dans un

secteur (par exemple, ajouter une lettre dans un fichier texte, word etc. ne change pas la taille d’un fichier).

De plus, pour chaque fichier créé sont indiqués entre

autres choses le type de fichier, l’utilisateur qui l’a créée (=propriétaire), la

date de la dernière modification et les droits du propriétaire, des membres du

groupe du propriétaire et du monde entier sur le fichier.

De plus le système d’exploitation permet de traduire

les informations matérielles (sur le disque dur) en informations visuelles (sur

l’écran)

Gérer les droits d’un utilisateur, c’est accepter ou refuser

de traduire l’information demandée.

Sur un smartphone, les

utilisateurs sont les applications. Nous sommes le client de ces applications.

IV Le disque dur

Il se compose d’une pile de plateaux circulaires en rotation

entre lesquels se déplacent des têtes de lecture-écriture pilotées par un bras.

Généralement en aluminium, ces plateaux sont recouverts d’une fine couche

magnétique où sont stockées et organisées les données. Chaque plateau se divise

en pistes concentriques, elles mêmes découpées en secteurs de 512 octets , récemment de 4ko chacun, chaque octet

contenant 8 bits. On appelle cluster la plus

petite unité d’espace disque occupée par un fichier et composée d’au moins un

secteur. C’est l’adresse des clusters qui donne la position exacte des données

sur le disque. Ils sont répertoriés par la table d’allocation des

fichiers (FAT) , une sorte d’index général du disque dur, qui

définit par ailleurs leur statut : disponible, réservé (occupé)

ou défectueux . Lorsqu’un cluster est déclaré disponible, le système

est autorisé à utiliser l’espace qu’il occupe.

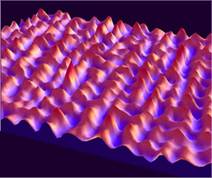

En mode écriture, la tête de

lecture-écriture équipée d’un électroaimant balaie alors la surface du plateau

de manière à générer dans ce secteur un champ magnétique local positif ou

négatif que l’on traduit, à l’intérieur de chaque bit, par 1 ou 0. Pour se

faire une idée plus précise, « vu » au microscope à force magnétique,

la surface d’un disque dur ressemble un peu à un paysage de montagnes avec des

pics magnétiques (1) et des vallées (0).